Le 28 Mars dernier, la Côte d’Ivoire levait 1,75 milliards de dollars (environ 1050 milliards FCFA) sur les marchés internationaux à travers l’émission d’un eurobond d’une maturité de 11 ans. Le pays semble être devenu le « chouchou » des marchés financiers. Il est très bien noté par les agences de notation (la troisième meilleure note du continent en 2024). Le FMI parle d’un risque modéré de surendettement concernant la Côte d’ivoire.

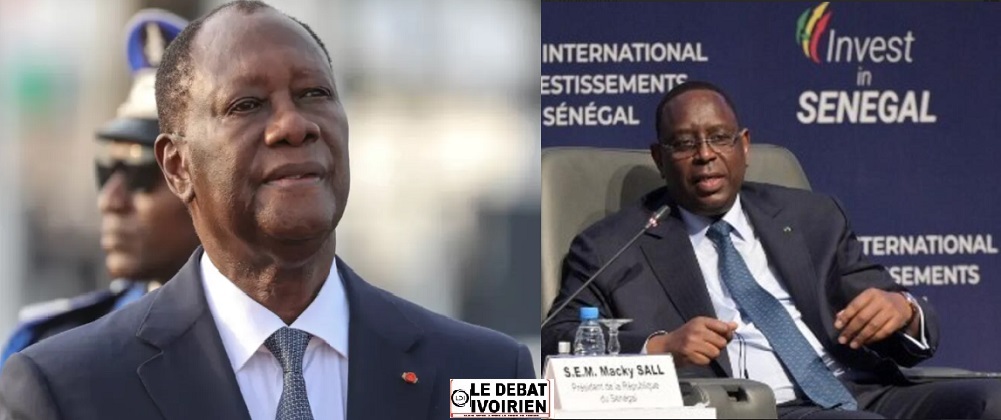

Selon les données publiées par le ministère des finances en Juin 2024, la dette ivoirienne s’élevait à 28 944,2 milliards FCFA soit 55,2% du PIB à ce moment. Elle était projetée à 32 000 milliards à fin 2024, et à 34 656 milliards à fin 2025. Si personne ne trouvait à redire sur ce tableau, depuis la falsification des chiffres sur la dette sénégalaise, il semble y avoir un malaise désormais sur ces données. Les regards sont aujourd’hui tournés vers la Côte d’ivoire. Les chiffres de la dette tels que présentés par les autorités sont-ils fiables ?

Le président Macky Sall en place de 2012 à 2024, avait toujours affiché un sérieux et un professionnalisme qui ne laissait en aucun cas présager que son administration puisse se livrer à ce type de combines. Les agences de notation, le FMI, les partenaires du Sénégal au sein de l’UEMOA, même l’opposition de ce pays, personne n’a rien vu venir. Es-ce aussi facile de dissimuler les chiffres de la dette d’un pays ?

Les dettes viennent de sources diverses. On peut citer entre autres :

1-Le marché international des capitaux (tous les Etats africains n’y ont pas accès). Pour les pays des deux zones CFA, nous avons un marché régional des capitaux dans chaque zone, celui de l’Afrique de l’Ouest étant très dynamique.

2-Les prêts conclus avec le FMI, lesquels sont assujettis à des mesures que doivent mettre en œuvre les gouvernements.

3-Les prêts conclus avec les banques institutionnelles (Banque Mondiale, BAD, BOAD, Banque Islamique de développement, BERD, BADEA, etc….. ).

4-Les prêts bilatéraux entre Etats, notamment avec la Chine, premier créancier des Etats africains aujourd’hui.

5-Les prêts conclus avec les banques internationales privées, les fonds d’investissements, les fonds souverains, etc……

6- Les prêts conclus avec les cercles d’investisseurs. Cette alternative s’est développée ces derniers temps avec les garanties apportées par la BAD.

7- Les prêts conclus avec les grandes multinationales de négoce des matières premières. Ces entités préfinancent auprès des Etats africains, parfois sur plusieurs années, la vente de leurs matières premières.

La liste n’est pas close. Dans cette forêt de chiffres et de paperasserie, il n’est pas bien difficile pour un gouvernement de présenter officiellement les chiffres qu’il veut bien prendre en compte. Tout n’est pas forcément centralisé au niveau du ministère des finances. Ou alors plusieurs comptes de dettes sont créés, et ne sont pas libellés en tant que tel.

Certaines dettes sont gérées depuis la présidence, d’autres le sont au niveau des ministères techniques, ou encore par la primature. D’autre part, les montants des emprunts ne sont pas toujours publiquement annoncés. Ces pratiques n’ont pas totalement disparu aujourd’hui sur le continent. Les chiffres qui sont utilisés pour le calcul de la dette sont fournis par les gouvernements qui sont les seuls à véritablement savoir de quoi ils parlent.

Le président Ouattara a affirmé qu’à son arrivée au chevet de l’économie ivoirienne en 1990, personne ne connaissait le montant exact de la dette du pays. Le ministère de l’économie et des finances était bien en place, mais toutes les dettes ne relevaient pas de ses services.

Les chiffres de la dette sénégalaise ne prenaient pas en compte une dette de 7 milliards de dollars (environ 4 200 milliards FCFA), contractée entre 2019 et 2024, une dette qui inclut des engagements de partenariats publics privés, et des garanties d’Etat. Le cas du Sénégal n’est pas isolé en Afrique. En 2016 sur insistance du FMI, le Mozambique avait fini par avouer avoir dissimulé une dette de 02 milliards de dollars, contractée auprès de la banque privée Crédit Suisse.

En 2017, là encore sur insistance du FMI, le Congo Brazzaville avait reconnu que le montant de son endettement s’élevait à 120 % du PIB, et non pas à 77 %. En cause des dettes dissimulées contractées auprès des multinationales du pétrole (Trafigura, Eni, Total …). On devine aisément que l’objectif visé par les Etats agissant de la sorte, est de ne pas affoler les créanciers, afin de pouvoir continuer à emprunter en toute sérénité. Il faut rendre la dette « acceptable ».

Sous Macky Sall, le Sénégal s’est lancé dans des investissements massifs en infrastructures, financés par des emprunts (Train express, stade olympique, autoroutes, arena, ville nouvelle etc………), tout comme le Congo Brazzaville avant lui. Cela aurait dû attirer l’attention vue la taille de l’économie sénégalaise, certes en forte expansion, mais encore relativement modeste.

Pour certains analystes, le pays misait peut être sur les revenus de l’exploitation gazière à venir. Il y a eu quelques alertes du FMI sur la dette sénégalaise, mais sans plus. L’organisme avait des soupçons, mais ne pouvait pas creuser la piste puisque cela revenait à outrepasser la souveraineté du pays. Ainsi tant qu’un gouvernement est en place, s’il ne passe pas aux aveux, il est extrêmement difficile de prouver qu’il a falsifié les comptes de sa dette.

Aujourd’hui les regards se tournent vers la Côte d’Ivoire. La dette est-elle sous-évaluée ? Qui peut certifier les comptes de la dette ivoirienne aujourd’hui ? Le gouvernement ivoirien est-il prêt à se soumettre à un audit indépendant de sa dette ? On sait que les agences de notation peuvent être facilement roulées dans la farine, elles se basent sur des chiffres connus, alors que les gouvernements africains ont l’art de faire passer certaines dettes sous les radars des institutions financières. La Côte d’Ivoire se doit de rassurer sur la fiabilité des chiffres de sa dette. L’expertise d’un cabinet mondialement reconnu serait peut-être nécessaire.

Douglas Mountain-Le Cercle des Réflexions Libérales

Ledebativoiriern.net

Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, la reprise des articles de www.ledebativoirien.net, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

En savoir plus sur LE DEBAT IVOIRIEN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.